― 小豆の赤と、食卓の記憶 ―

小さい頃、韓国の学校給食によく登場していた「パッジュク(팥죽)」。

小豆たっぷりのお粥で、白ごはんと混ざって広がるそのピンクの海のような色合いが、今でもはっきりと記憶に残っています。

小豆のピンクは、不思議な食卓の色

普段の食卓で“ピンク色”って、あまり見かけないと思いませんか?

日本に来てからこそ、ビーツや紫キャベツといった野菜に出会いましたが、当時の私は、あの小豆のピンクがとにかく不思議で仕方ありませんでした。

でも今思うと、食卓の色合いって「食べる」という行為を左右する大切な要素なのだと、あらためて感じます。

小豆の赤には、意味がある

小豆の赤色には、ちゃんと理由があります。

赤血球の主成分である「ヘモグロビン」をつくるために欠かせない鉄分が豊富で、貧血予防にも効果的な食材とされています。

だからこそ、学校給食にパッジュクが登場していたのも納得。

子どもたちの健康を守る知恵だったんですね。

私自身も、出産後からなぜか小豆が好きになり、年齢を重ねるにつれて自然と体が「あずき欲しい」と感じるようになりました。

はい、たぶん私、鉄分足りてないです。笑

地味さの中にある“アクシデント”が好き

パッジュクのなめらかで地味な食感の中に、時折現れるもちもちの白玉子(白玉団子)。

これが、アクセントというよりもはや“アクシデント”のようで、その不規則さが私はとても好きでした。

つるんとした白玉子が現れると、ちょっと嬉しくなる。

食べるって、そんな小さな驚きの連続なのかもしれません。

出会ってしまった、やなぎもちの力

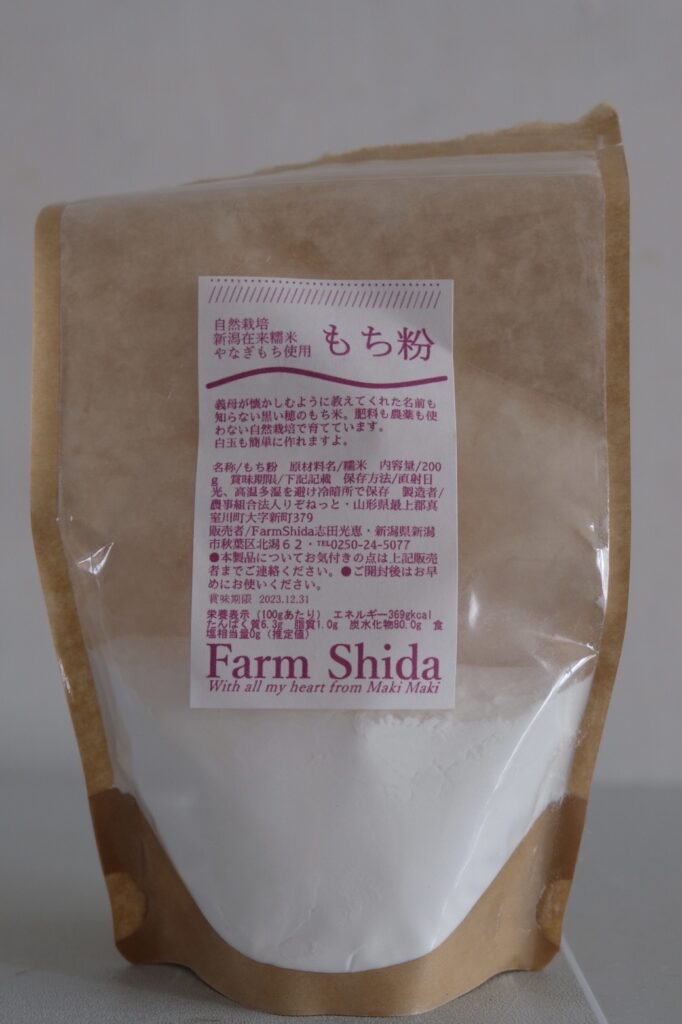

先日、オーガニックフェスタで出会った新潟在来種「やなぎもち」のもち粉。

友人が新たに商品化したと聞いて思わず購入。

育てたのはFarm Shidaの志田さん。

農薬も肥料も使わず、土地の力だけで育てたお米を、粉にしたものです。

(→ 志田さんの所属する協同組合人田畑はこちら:https://oishii-niigata.com/about)

白玉子の概念を覆す、もちのチカラ

さっそくその粉を使って白玉子をつくってみたのですが、これが従来の白玉粉のイメージを完全に超えてきた。

一口食べただけで伝わる、土の香りと、野生の力のような風味。

噛むほどに広がる、もち米の甘みとしっかりした粘り。

それはもう、「白玉子」と呼ぶにはもったいないほどの力強さでした。

見えないけれど、体で味わえる感覚

「大地から力をもらう」って、目には見えないけれど、確かに体で味わえる感覚があります。

それは、食べた人だけにわかる経験で、誰かと共有するのが難しいほどの“内側の感動”。

でもだからこそ、その体験を伝えたくて、今日も文章にしています。

小豆がくれた色と記憶と力

パッジュクのピンク。

あのやさしい色を、不思議だなと思って見つめていた子どもの頃。

今は、その色が、栄養と記憶と大地の恵みだと知りました。

そして、パッジュクの中でつるんと光っていた白玉子が、いつの間にか、私をここまで連れてきてくれたのかもしれません。

今日もまた、身体が求めるものを、感謝を込めていただきたいと思います。